Blick in die Geschichte

-

Emskirchen und seine Kirche St. Kilian

St. Kilian

Die Pfarrei Emskirchen wird im Jahr 1156 erstmals urkundlich erwähnt.

Die Kirche Sankt Kilian in Emskirchen erinnert mit Ihrem Namen an den Glaubensboten Kilian, den "Apostel der Mainfranken" (7. Jh.).

Es gilt als wahrscheinlich, daß an dieser Stelle bereits in karolingischer Zeit eine fränkische Eigenkirche errichtet wurde. Im Laufe der Zeit wurde die Kirche mehrmals zerstört und jeweils verändert wieder aufgebaut. Nach ihrer Zerstörung 1450 wurde die Kirche zu einer richtigen Kirchenburg erweitert.

Als ältester Bauteil der Kirche steht noch der spätromanische Turm aus dem zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts. Das oberste Turmgeschoß und die charakteristische Turmhaube wurden nach dem Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert aufgesetzt.

Die Saalkirche im sog. Markgrafenstil wurde um 1790 nach dem Plan von Johann Gottlieb Riedel, Bayreuth, erbaut und schließt Teile der Südmauer eines älteren Gebäudes mit ein.

Kennzeichnend für den Markgrafenstil sind die Emporen (im Westen durch die Renovierung 1963 gegenschwingend gestaltet) und der Kanzelaltar, hier mit abgerücktem Altartisch. Markgrafenwappen sind an der oberen Empore und außen am Netzwerkgitter des Turmbalkons angebracht.

Kennzeichnend für den Markgrafenstil sind die Emporen (im Westen durch die Renovierung 1963 gegenschwingend gestaltet) und der Kanzelaltar, hier mit abgerücktem Altartisch. Markgrafenwappen sind an der oberen Empore und außen am Netzwerkgitter des Turmbalkons angebracht.

In der Kirche befinden sich möglicherweise Gräber von Rittern aus der Burg Buchklingen, da man rechts und links vom Altar Grabplatten von diesem Geschlecht finden kann.

Links neben dem Altar sieht man auch ein Wappen, das im Zentrum einen Eber zeigt. (Dem Verfasser ist derzeit nicht bekannt, wem das Wappen zugeordnet werden muß - vermutlich auch nach Buchklingen.)

Um die Kirche herum war früher der Friedhof der Gemeinde. Jetzt stehen dort noch Denkmäler, die an die Weltkriege erinnern und uns mahnen, solchen Irrsinn nicht wieder zu unterstützen.

Predigttext zur Einweihung der Kirche: - Der HERR ist in seinem heiligen Tempel.

Es sei vor ihm stille alle Welt!Bartholomäi 1791

Die Kirche wurde im sogenannten "Markgrafenstil" erbaut. Sie enthält Stuckblumen und Stuckornamente. Stuckleisten ziehen sich vom Altarraum bis zum Haupteingang der Kirche.

Die Kirche besitzt eine besondere Raumwirkung, die nicht durch eine wertvolle Ausstattung entsteht, sondern gerade durch die Schlichtheit und Einfachheit des Raumes.

Die Kirche besitzt zwei Emporen. Im hinteren Teil der Kirche sind die Emporen gegenläufig geschwungen - die untere Empore zum Altar hin, die obere Empore nach hinten.

Der schlichte Taufstein aus grünem Sandstein steht im Zentrum des Querganges vor dem Altar.

In die Nordmauer ist ein Ölbergrelief eingefügt.

Ein großer vergoldeter Kerzenleuchter aus Holz hängt im Kirchenschiff. Zu besonderen Festtagen wird er mit Kerzen bestückt und angezündet. Er ist eine Stiftung der Familie Schönleben aus Wulkersdorf.

Im hinteren Teil der Kirche findet man zwei Ölbilder, die Dr. Martin Luther (1817) und Philipp Melanchthon (1857) zeigen. Die Bilder sind Stiftungen der Posthalterfamilie Eckart.

Mit über 700 Sitzplätzen kann die Kirche viele Gottesdienstbesucher aufnehmen.

Zu den unteren Emporen führen auf der Ostseite der Kirche extra Aufgänge. Am südöstlichen Aufgang findet man die abgebildete alte Kollektenbüchse.

Beachtung verdient das Kruzifix aus einer Klosterkirche zu Nürnberg (drittes Viertel des 15. Jahrhunderts).

Bei der Renovierung 1963 wurde das Kruzifix, das vorher über der Kanzel angebracht war, auf die linke Seite vom Altar an den Emporen angebracht, weil man Platz für die Orgel brauchte.

Der Altar (um 1790) ist mit seiner im Zentrum liegenden Kanzel und der seit 1963 aufgesetzten Orgel eine Besonderheit, die nicht so häufig in Kirchen zu finden ist.

Über Treppen kann man von beiden Seiten zur Kanzel gelangen.

Zwei gedrehte und mit vergoldeten Weinranken geschmückte Säulen rahmen die Kanzel ein.  Über dem Prediger ist eine versilberte Taube angebracht, die den Heiligen Geist darstellt, der durch den Prediger die Menschen lehrt, tröstet und ermahnt.

Über dem Prediger ist eine versilberte Taube angebracht, die den Heiligen Geist darstellt, der durch den Prediger die Menschen lehrt, tröstet und ermahnt.

Die Kanzeltür trägt das Gemälde vom guten Hirten.

Die Kanzeltür trägt das Gemälde vom guten Hirten.

Die Kanzel ist mit Bildern von den Aposteln Paulus, Petrus und Johannes verziert, die für Glaube, Hoffnung und Liebe stehen.

In der Gedächtnishalle stehen mehrere Gedenksteine aus dem ersten und zweiten Weltkrieg mit den Namen der damals gefallenen oder vermißten Soldaten.

Das Buch zum Gedenken

Von Emskirchnern wurde ein Buch gestaltet, das die Namen der Emskirchner, die in den letzten Weltkriegen gefallenen sind, beinhaltet.

Es liegt nicht das ganze Jahr auf, kann aber in der Zeit um den Volkstrauertag eingesehen werden.

Der Kirchturm ist das älteste Bauteil der Kirche. Er ist spätromanisch und wurde im zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts gebaut.

Das Turm-Erdgeschoß dient heute als Gedächtnishalle für die Opfer der Weltkriege. Es war ursprünglich der Chorraum der Kirche. Nach der Vergrößerung des Kirchenschiffes 1788 wurde der Chorbogen zugemauert.

Eine Sonnenuhr zeigt die Stunde an.

Das oberste Turmgeschoß und die charakteristische Turmhaube wurden nach dem Dreißigjährigen Krieg im Jahr 1658 aufgesetzt, 1766 erfolgte der Anbau der Sakristei auf der Ostseite.

Der Turm besitzt nur auf der Südseite einen Balkon. Ein Blechwappen auf dem Balkongeländer trägt die (vergoldete) Aufschrift:

C(hristian) F(riedrich) C(arl) A(lexander) M(arkgraf) Z(u) B(randenburg) 1777.

Das Dach des Turmes läuft sehr schlank auf seine Spitze zu.

Den Abschluß ganz oben bildet ein vergoldeter Stern.

Darunter die Wetterfahne mit einer kleinen Kugel als Gegengewicht.

Darunter ein Kreuz im Umriß, das aus gebogenen Metallstangen (Kupfer) hergestellt ist.

Den Übergang zum eigentlichen Dach bildet die große vergoldete Kugel, in der Dokumente eingelegt wurden.

Das Dach ist mit schwarzem Schiefer eingedeckt.

Im Kirchturm der Kirche St. Kilian hängen sechs Glocken. Für einen Ort von der Größe Emskirchens ist das ein ziemlich großes Geläute.

Bemerkenswert ist, daß alle sechs Glocken - anders als in manchen anderen Kirchen - so aufeinander abgestimmt sind, daß man sie alle gleichzeitig läuten kann, ohne daß eine Disharmonie entsteht.

Von den sechs Glocken wurde eine um 1300, eine zweite 1425 gegossen. Ihr hohes Alter und ihr Kunstwert bewahrten diese Glocken im Jahr 1917 vor der Einschmelzung. So mußten 1917 nur zwei Glocken für Kriegszwecke abgegeben werden: Eine Glocke aus dem Jahr 1874, 153 kg schwer, und die Glocke der Friedhofskirche, 42 kg schwer.

Nach dem Krieg wurden im Jahr 1924 zwei Glocken aus Klangstahl (Ton gis und ais) angeschafft. Diese wurden im Jahr 1969 durch neue Glocken ersetzt.

- Marienglocke

Gegossen ca. 13. Jh.

Gießer unbekannt

Inschrift: "nos cum prole, pia benedicat virgo Maria"

"Es segne uns mit ihren frommen Nachkommen die Jungfrau Maria"

Gewicht ca. 350 kg

Ø 820 mm

Ton d'' - Sankt Margaretha

Gegossen 1969

Gießer: Schilling

Inschrift: Sankt Margaretha

Jeremia 29,13-14

13 Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet,

14 so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der HERR, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen.

23. August 1968

Gewicht ca. 135 kg

Ø 615 mm

Ton f'' - Sankt Bartholomaeus

Gegossen 1969

Gießer: Schilling

Inschrift: Sankt Bartholomaeus

Bis hierher hat mich Gott gebracht

Emskirchen 1969

Gewicht ca. 420 kg

Ø 905 mm

Ton h' - Marien- und Laurentiusglocke

Gegossen 1425

Gießer: unbekannt

Inschrift: "Haec kampana fusa est in honorem sanctae Mariae virginis et Laurentii, anno dom. MCCCCXXV

"Diese Glocke ist gegossen worden zu Ehren der Hl. Jungfrau Maria und des Hl. Laurentius im Jahre 1425."

Gewicht ca. 1000 kg

Ø 1200 mm

Ton g' - Christus-glocke

Gegossen 1969

Gießer: Schilling

Inschrift: Jesus Christus Gottes Sohn Heiland

Kirchengemeinde Emskirchen

31. Oktober 1968

Gewicht ca. 2000 kg

Ø 1530 mm

Ton d' - Glocke Sankt Kilian

Gegossen 1969

Gießer: Schilling

Inschrift: Sankt Kilian

Emskirchen 1968

Gewicht ca. 700 kg

Ø 1020 mm

Ton a'

Der Turm besitzt einen Balkon auf der Südseite. Von ihm aus hat man einen guten Ausblick auf den alten Ortskern.

Da die neuen Ortsteile teilweise höher liegen als der Kirchturm, ist Emskirchen heute nicht mehr vollständig vom Kirchturm aus zu überblicken.

Blick nach Osten auf die alte Eisenbahnbrücke und Bau der neuen Brücke im Hintergrund

Blick nach Osten auf die alte Eisenbahnbrücke und Bau der neuen Brücke im Hintergrund

Hauptstrecke Würzburg - Nürnberg, unter der die Straße nach Erlangen verläuft.

Blick nach Abriss der alten Brücke

Blick nach Abriss der alten Brücke

Blick auf Teile des alten Ortskerns nach Westen. Im Hintergrund die Auferstehungskirche.

Blick auf Teile des alten Ortskerns nach Westen. Im Hintergrund die Auferstehungskirche.

Der Blick zeigt den alten Ortskern mit dem Gasthof Goldener Hirsch in der Mitte an der ehemaligen Bundesstraße 8. Dahinter die ehemalige Brauerei mit dem Stufengiebel. Der Gasthof "Goldener Hirsch" hat als ehemalige Posthalterei eine lange und bewegte Geschichte. Im Vordergrund ist auch die Aurach zwischen den Bäumen zu erkennen.

Blick auf das Pfarrhaus mit dem Anbau.

Das alte Pfarrhaus wurde zum neuen Rathaus und erhielt auch einen modernen Anbau.

Einige herrliche Fachwerkhäuser haben die Jahrhunderte überdauert und prägen das Ortsbild von Emskirchen.

Blick auf die Straße nach Westen, die nach Neustadt/Aisch und Ansbach führt.

-

Geschichte der Orgel

Das Instrument wurde 1965 von der Orgelbaufirma Steinmeyer als Opus 2114 erbaut. Im Jahr 2000 wurde die Orgel durch die Firma Jann gründlich überholt.

Diese elektrisch angetriebenen Zimbeln befinden sich in der Hauptorgel.

Die obenliegende Welle ist auf die Schauseite der Orgel verlängert und treibt dort einen Zimbelstern an. Die Antriebswelle durchstößt dabei die große Orgelpfeife im Zentrum auf der Schauseite.

Eine weitere Zimbelgruppe befindet sich in der Chororgel. -

Die Register

Die 39 klingenden Register (bei einer Transmission und einer Ventilverengung) verteilen sich auf drei Manuale mit Pedal, die Werke sind in der Hauptorgel über Altar und Kanzel an der Ostseite der Kirche zu finden als auch in der Chororgel an der Westseite des Kirchenraumes.

Möglich ist dies nur durch elektrische Ansteuerung der Tonventile, die jedoch nach dem Schleifladenprinzip arbeiten.

Disposition:

- Manual, Hauptwerk, C - g''':

PRAESTANT 8'Teils im Prospekt, teils auf Lade. Zinn offen zylindrisch.

C - D' im Prospekt. Dann auf Lade.C - H Metall (Kupfer) gedeckt. Ab C° in Zinn. Seitenbärte bis oben hin. Mensur: C° = 75 mm.

Metall offen zylindrisch. C - H in Kupfer, ab C' in Zinn. C - h" Seitenbärte. Expressionen bis oben hin. Mensur: C = 31 mm.

Zinn offen, aufgesetztes Spitzlabium. Expressionen C - g", dann auf Länge geschnitten. Mensur: C = 61 mm.

C - H Naturguss gedeckt, ab C° halb gedeckt mit Rohraufsatz (dann in Zinn), Seitenbärte. Ab C''' Metall offen. Mensur: C = 90 mm.

Metall (Zinn) offen, konisch. Gerissenes Spitzlabium. C - G" mit Expressionen, dann auf Länge geschnitten. Mensur: C = 25 mm (oben).

Metall (Zinn) offen, zylindrisch, Spitzlabium. Seitenbärte C - F°. Expressionen C - H', dann auf Länge geschnitten.

Metall (Zinn) offen, zylindrisch, Spitziabium. Expressionen C - G'. C - H mit Seitenbärten.

Becher in Zinn, Stiefel in Zinn, Bleinuss, Zunge und Kehle in Messing, Krücke in Kupfer.

Alle Chöre Metall (Zinn) offen, zylindrisch mit folgender Repetition: C = 1 1/3'+ 1'+ 2/3'+ 1/2' C° = 2'+ 1 1/3'+ 1'+ 2/3' C' = 2 2/3' + 2' + 1' 1/3' + l1' C" = 4' + 2 2/3' + 2' + 1 1/3' + 1 1/3'

- Manual C - g''' (Chororgel):

CYMBEL 3 FACHZinn offen zylindrisch, Spitzlabium, alle auf Länge geschnitten. Keine Seitenbärte. Folgende Repetition: C = l/4' + 1/6' + 1/8' G = 1/3'+ 1/4' + 1/6' D° = 1/2'+ 1/3' + 1/4' G° = 2/3' + 1/2' + 1/3' D' = 1' + 2/3' + 1/2' G' = 1 1/3 + 1' + 2/3' D" = 2' + 1 1/3' + 1' D'' = 2 2/3' + 2' + 1 1/3'

Becher in Kupfer, halbe Länge, Stiefel in Zinn, Nuss in Blei, Zunge und Kehle in Messing, Krücke in Kupfer.

C - F' auf Sturz seitlich abgeführt, hier auch im Pedal durch Transmission spielbar. Ab FS' dann auf Lade. Becher Naturguss, Stiefel in Zinn, Bleinuss, Zunge und Kehle in Messing, Krücke in Kupfer.

Zinn offen zylindrisch. Gerissenes Spitzlabium, Seitenbärte C - H. C - FS° mit Expressionen, dann auf Länge geschnitten. Mensur: C = 15 mm.

Metall (Naturguss) offen, zylindrisch. Gerissenes Spitzlabium, Seitenbärte C - DS. Expressionen C - D', dann auf Länge geschnitten. Mensur: C = 25 mm.

Metall (Naturguss) halb gedeckt mit Rohraufsatz. C - H Kastenbärte, dann Seitenbärte. Ab D" Metall offen in Zinn. Mensur: C = 48 mm.

Metall offen konisch, Naturguss. Gerissenes Spitzlabium, C - FS' mit Expressionen, dann auf Länge. Mensur: C = 8 mm (oben).

Zinn offen, zylindrisch. Spitzlabium. C - H Seitenbärte. Expressionen C - FS', dann auf Länge geschnitten. Mensur: C = 30 mm.

Metall (Naturguss) offen, zylindrisch. Spitzlabium, Seitenbärte von C - G. Expressionen C - H', dann auf Länge. Mensur: = 47 mm.

Metall (Zinn) offen zylindrisch. Spitzlabium, Seitenbärte C - H°. Expressionen C - FS", dann auf Länge geschnitten. Mensur: C = 70 mm.

Korpus Nadelholz, Vorschlag Eiche geschraubt, Pfeifenfuß rund in Nadelholz mit Stellschraube. Spund in Nadelholz. Ab C Metall gedeckt, dann Naturguss mit Seitenbärten. Mensur: C = 135 x 113 mm.

C - H Metall (Zinn) gedeckt. Ab C° Zinn offen mit Seitenbärten. Mensur: C° = 22 mm.

Auf Sturz gestellt, nur im Pedal spielbar. Holz gedeckt. Korpus in Nadelholz, Vorschlag Eiche geschraubt, runder Pfeifenfuß, Spunde in Nadelholz. C + CS + D gekröpft. Mensur: C = 167 x 197 mm.

- Manual C - g''' (Kronwerk):

DULZIANFLÖTE 8'C - A° Metall (Naturguss) gedeckt, ab B° Metall offen.

C - H'' Metallgedeckt (in Naturguss). Ab C'' Metall offen (Zinn).

Metall (Zinn) offen, zylindrisch. Spitzlabium. Expressionen C - A', dann auf Länge geschnitten.

Metall (Naturguss) gedeckt. Ab C" Metall offen.

Ab F° klingend mit folgender Zusammensetzung : 8' (als Rohrflöte halb gedeckt mit Rohraufsatz) + 4' (Metall offen) + 2 2/3'. + 2' + 1 3/5'. SCHARFF 3 FACH Alle Chöre Zinn offen zylindrisch, Spitzlabium, alle auf Länge geschnitten. Keine Seitenbärte. Folgende Repetition: C 1/2' + 1/6' + 1/4' F2/3' + 1/2' + 1/6' B = l' + 2/3' + 1/2' B° = 1 1/3' + l' + 2/3' B' = 2' + 1 1/3' + l' B" = 2 2/3' + 2' + 1 1/3' D''' = 4' + 2 2/3' + 2'

- Kleinpedallade (unterhalb des Kronwerks) C - f:

SPITZFLÖTE 4'Metall (Naturguss) gedeckt C - D°. Ab DS" Metall offen konisch.

Metall (Naturguss) offen.

2 2/3' + 2' + 1 3/5' + 1' + 2/3' + 1/2', nicht repetierend.

- Großpedallade (im Unterbau der Hauptorgel) C - f':

SUBBASS 16'Holz gedeckt, Korpus Nadelholz, Vorschlag Eiche, geschraubt.

Lediglich Ventilverengung von Subbass 16', kein eigenes, klingendes Register.

Holz gedeckt, Korpus Nadelholz, Vorschlag Eiche, geschraubt.

C - H Metall (Kupfer) offen. Ab C° Metall (Zinn) offen. Seitenbärte bis oben hin.

Metall (Zinn) offen, Seitenbärte bis oben hin.

Metall (Naturguss) gedeckt, Seitenbärte.

Becher in Holz (halbe Länge), Stiefel in Holz, Bleinuss, Krücke in Messing, Zunge und Kehle in Messing.

Becher Naturguss, Stiefel in Zinn, Bleinuss, Zunge und Kehle in Messing, Krücke in Kupfer.

- Manual, Hauptwerk, C - g''':

Der Spieltisch

Der Spieltisch steht auf der Rotunde der ersten Empore an der Westseite des Kirchenschiffes.

Der Spieltisch steht auf der Rotunde der ersten Empore an der Westseite des Kirchenschiffes.

Es ist ein dreimanualiger Standardspieltisch der Firma Steinmeyer. Er nimmt die drei Manuale und die Pedalklaviatur auf, samt allen Spielhilfen und Registerschaltungen. Rechts neben den Manualklaviaturen finden sind die Registereinschaltungen mittels Registerwippen in drei Ebenen:-

UNTERE EBENE (PEDAL)

MITTLERE EBENE (HAUPTWERK)Subbass 16' / Zartbass 16' / Quintbass 10 2/3' / Oktavbass 8' / Pommerbass 8' / Choralbass 4' / Spitzflöte 4' / Bauempfeife 2' / Basszink 6 fach / Lieblich Posaune 16' / Fagott 8'

OBERE EBENE (CHORORGEL)Quintadena 16' / Praestant 8' / Viol di Gamb 8' / Rohrflöte 8' / Oktav 4' / Gemshom 4' / Superoktave 2' / Quinte 2 2/3' / Mixtur 4 - 6 fach / Trompete 8' / Tremulant / Cymbelstern

KRONWERK (ÜBER DRITTEM MANUAL)Musikgedeckt 8' / Salizet 8' / Praestant 4' / Rohrflöte 4' / Oktav 2' / Blockflöte 2' / Vogelpfeife l' / Nasat 2 2/3' / Terz 13/5' / Cymbel 3 fach / Dulzian 16' / Krummhom 8' / Tremulant / Cymbelstern / Kammerbass 16' / Dulzianbass 16'

Pommer 8' / Dulzianflöte 8' / Nachthomgedackt 4' / Prinzipal 2' / Scharff 3 fach / Comett 5 fach / Tremulant

Zwei freie Kombinationen, jeweils Einzeleinsteller über den jeweiligen Registerschaltern. Einzelzungen abstellbar, Tuttischalter und Auslöser. Hauptorgel, Rohrwerke ab.

Koppeln:

III / II, III / I, II / I, Pk. III, Pk. II, Pk. IGehäuse und Prospekt

Die verschiedenen Werke und Laden des Instruments sind in zwei getrennten Standorten untergebracht.

Die verschiedenen Werke und Laden des Instruments sind in zwei getrennten Standorten untergebracht.

Der Hauptteil der Pfeifen findet sich in der Hauptorgel, die sich über Altar und Kanzel an der Ostseite des Kirchenraumes findet. Hier bildet das Hauptwerk mit drei flachen Prospektfeldern, in denen sich ein Großteil der Pfeifen des Praestants 8' befindet, das Gesicht des Instruments. Hinter dem Hauptwerk befindet sich (nicht sichtbar) das Kronwerk. Unterhalb des Kronwerks ist das Kleinpedal (ebenfalls nicht sichtbar) zu finden und im Untergehäuse das Pedalwerk, das von vorne auch nicht einsehbar ist.

In der Chororgel auf der zweiten Empore rechts seitlich finden sich weitere Manual- und Pedalstimmen. Dieser schlichte Holzkasten besitzt zur sichtbaren Seite hin Schwelltüren, seitlich in Rahmen- Füllungstechnik mit folgenden Außenmaßen: Länge 391 cm, Höhe 348 cm, Tiefe 197 cm.Klang und Intonation

Festgestellte Stimmung: 431,9 Hz bei 8,1 ° Celsius und 66 % relative Luftfeuchte.Die Renovierung im Jahr 2000

Die Orgel wurde im Jahr 2000 durch die Firma Jann gründlich überholt.

Arbeitstisch

Holzpfeifenventil

Vor allem elektrische Teile mußten überholt oder erneuert werden. Die Orgel wurde komplett neu und "grundtöniger" (lauter) als vorher gestimmt.

Magnetventile

Trompeten

Kirchenschiff

Luftschläuche

Pfeife

obere Pfeifen

Kirchenschiff

Lange Jahre war die "alte" Sakristei ein Abstellraum und ein Raum für Proben des Posaunenchores, wenn die Räume im Gemeindehaus anderweitig belegt waren.

Lange Jahre war die "alte" Sakristei ein Abstellraum und ein Raum für Proben des Posaunenchores, wenn die Räume im Gemeindehaus anderweitig belegt waren.

Nun wurde die bei der letzten Renovierung zugemauerte Verbindung zum Kirchenraum wieder hergestellt. Dazu mußten zwei Mauern durchbrochen und die Gedenksteine in der Gedächtnishalle anders angebracht werden.

Zugleich wurde eine Erneuerung der Außenfassade des Sakristeianbaues vorgenommen. Einige Freiwillige aus der Gemeinde leisteten hier und bei der Innenrenovierung Großes.

Am ersten Advent, 30.11.2003, wurde die frühere Sakristei wieder zur Sakristei geweiht. In ihr befindet sich der alte Altar, der bis zur letzten Renovierung in der Kirche stand. Ein Tisch und ein Kleiderschrank sind die noch schlichte Möblierung des Raumes.

Nun führt der Weg der Pfarrerin von der Sakristei durch die Gedächtnishalle in den Kirchenraum.

Das Altarkreuz - Marienglocke

-

Rennhofen und seine Margarethakapelle

St. Margaretha

Wie ihr wisst, wohn ich in Rennhofen. Es ist ein kleiner Ort mit ca. 120 Einwohnern in Franken. Es liegt westlich der B 8 zwischen Neustadt und Emskirchen. Bis zur Gemeindegebietsreform 1972 war Rennhofen eine selbständige Gemeinde, seit 01.01.72 ist es nach Emskirchen eingemeindet.

Rennhofen ist wie viele Orte in Franken und doch hat es etwas Besonderes. Alle Jahre feiert Rennhofen am 13.07. sein Margaretenfest. Es ist nicht das übliche Kirchweihfest wie an anderen Orten. Die eigentliche Kirchweih in Rennhofen wird erst im Oktober gefeiert, das Margaretenfest aber immer am 13. Juli. Am Vormittag findet ein Festgottesdienst statt, auch wenn es kein Sonntag ist. Hierzu kommen viele ehemalige Rennhöfener zu Besuch. Als Rennhofen noch eine eigene Schule hatte, war an diesem Tag schulfrei. Das Margaretenfest hat eine jahrhundertealte Tradition. Man erzählt sich, daß vor langen Jahren die Bürger damit brechen wollten und auf den Feldern gearbeitet haben; dann sei ein furchtbares Unwetter hereingebrochen und habe die ganze Ernte vernichtet. Seitdem wird es ganz streng eingehalten. Es wird von Generation zu Generation übertragen. Das Margaretenfest geht zurück auf die heute noch bestehende kleine Kirche. Sie ist der heiligen Margarete gewidmet, die als Christin im 4. Jahrhundert in Antiochia den Märtyrertod gestorben ist. Sie wurde gesteinigt und zählt zu den 14 Nothelfern. Die Rennhöfener Bürger, die alle evangelisch sind, gedenken am Margaretentag aber weniger der Heiligen Margarete, sondern der Stifterin des Gotteshauses, der Margareta von Seckendorff, die von 1429 - 1449 Äbtissin des Zisterziensernonnenklosters von Birkenfeld, nahe Neustadt, war. Nach der Sage habe sich die Äbtissin im Wald verlaufen. Nach langem Umherirren sei sie einem Hahnschrei gefolgt und habe in Rennhofen herausgefunden. Sie habe daraufhin ein Gelübde abgelegt, hier eine Kirche zu bauen. Sie ließ die Kirche von 1439 - 1449 errichten. Noch im Jahr 1449 verstarb Margareta und wurde im Kloster zu Birkenfeld beigesetzt. Ihr Grabdenkmal ist laut Dr. Funk überliefert, aber nicht mehr vorhanden. Die Bindungen der Margareta zu Rennhofen waren nicht so zufällig, wie es die Sage erwarten läßt. Margareta war nämlich eine geborene Seckendorff-Rinhofen. Sie stammte von Rennhofen ab. Die Seckendorffs waren im 14. und 15. Jahrhundert in Franken weit verbreitet. Nach der Familiengeschichte, dargestellt im neuen Landkreisbuch, existierten 11 Linien, davon leben heute noch die Linien Aberdar in Unternzenn, Gutend in Obernzenn und die Linie Rinhofen. Wo diese heute leben, konnte ich nicht feststellen. Außer der Kirche erinnert in Rennhofen nichts mehr an die Herrschaft der Seckendorff's. So wie übrigens auch in der Ortschaft Seckendorff bei Cadolzburg, dem Stammsitz der Seckendorffs. Die Seckendorff's waren allzeit treue Anhänger der Burggrafen von Nürnberg und späteren Markgrafen von Ansbach. Sie waren in Franken zahlreich verbreitet. Darum der bekannte Spruch aus dem 14. Jahrhundert, wie oben schon erwähnt.

Die Seckendorff's hatten hohe Hofämter bei den Burggrafen und auch bei den Kaisern. Daran waren auch die Seckendorffs von Rinnhofen maßgeblich beteiligt. Die Burggrafen unterhielten in Rennhofen sogar ein eigenes Vogtamt mit Vogteigericht. Ein Ritter Friedrich von Seckendorff-Rinnhofen wurde von Burggraf Friedrich von Nürnberg 1378 zum Landfriedenshauptmann in den burggräflichen Gebieten ernannt. Wilhelm Seckendorff von Rinhofen wird 1409 als Landsritter am Kaiserlichen Landgericht zu Nürnberg genannt. Die Vorfahren der Margarete von Seckendorff-Rinhofen, der späteren Äbtissin von Kloster Birkenfeld, waren hiernach begütete und bedeutende Männer aus dem fränkischen Adel. Das Kloster Birkenfeld wurde um 1275 von dem Burggrafen von Nürnberg, Friedrich III von Hohenzollern und seiner Gemahlin Helene, einer Herzogin von Sachsen, gegründet. Das Kloster war für die Töchter des Adels bestimmt. Die Nonnen waren sehr reich, sie hatten Vielfach Leibgeding, eine Rente auf Lebenszeit, und konnten sich sogar Dienerinnen halten. Die Arbeiten wurden nicht von den Nonnen, sondern von Laienschwestern und weltlichen Dienstboten verrichtet. Das Kloster war sehr reich. Es hatte große landwirtschaftliche Besitzungen, wie Wälder, und es besaß viele Höfe von Windsheim bis Höchstadt und im Steigerwald. Außer von den Burggrafen erhielt es von verschiedenen Adelsgeschlechtern der Umgebung, so auch von den Seckendorffs-Rinhofen große Zuwendungen. Die Seckendorffs-Rinhofen hatten im Kloster wahrscheinlich auch ein Erbbegräbnis. Es ist daher nicht verwunderlich, daß Margareta von Seckendorff-Rinhofen 1429 zur Äbtissin des Klosters Birkenfeld bestellt wurde. Neben der Margareta von Seckendorff-Rinhofen waren weitere Sekkendorff's Äbtissinnen des Klosters, nämlich Dorothea von Sekkendorff von 1463 - 1469 und Margareta III von Seckendorff von 1502 -1515. Die Stifterin hatte also genügend finanzielle Mittel, um die Kirche zu errichten.

Übrigens war es nicht das erste Gotteshaus, weil in der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes 1158 in einem Schutzbrief des Klosters Münchaurach "Rinhofen mit der capellen und seinen czugehorungen" aufgeführt wird.

Die Kirche wurde in der Vergangenheit mehrmals umgebaut. Zuletzt wurde 1960 der über 100 Jahre alte Turm; eine Holzkonstruktion in Massivbauweise, erneuert. Vorher war nur ein kleiner Turm für die Glocke vorhanden, dies war im übrigen die Bauweise der Zisterzienser, wie Dr. Funk nachweist, im Gegensatz zu anderen Mönchorden wie z. B. den Benediktienern. Der Altar von 1794 ist ein typischer markgräflicher Kanzelaltar, bei dem die Kanzel in den Altar eingebaut ist. Interessant ist noch, daß zur Margarethen Kirche auch nach der Reformation um 1529 noch mehrere Jahre Wahlfahrten stattfanden, ausgehend von Münchaurach und zurück. Eine Martersäule an der Wegkreuzung, im Volksmund Kreuzstein genannt, ging in dem halben km entfernten Bottenbach. Sie erinnert noch an eine Kreuzstation auf dem Wahlfahrtweg.

Zu erwähnen ist noch, daß die kleine Orgel aus der im Jahre 1924 aufgelösten ehemaligen Präparandenschule in Neustadt stammt. Dort wurden damals die Lehrer ausgebildet. Heute wird in der Kirche einmal im Monat Gottesdienst gehalten. Schade, daß die Schüler am Margarethenfest nicht mehr teilnehmen können, weil nicht mehr schulfrei ist. -

Neidhardswinden und seine Kirche St. Johannes Baptist

St. Johannes Baptist

Um 750 n. Chr dürfte vom Königshof Riedfeld (Neustadt/Aisch) aus die Königshube mit der Kirche des Siedlungsführers "Embicho" entstanden sein.

Diese Eigenkirche (Martinskirche ) war nun Mittelpunkt einer neuen Siedlung. Von dort aus wurden neue Dörfer aus dem Urwald herausgerodet. Alle Johanniskirchen im Umkreis (Brunn, Dürrnbuch, Hagenbüchach usw.) waren Kapellen dieser Eigenkirche. Sie gehörte dann zeitweilig zum Kloster Münchaurach.Wenden- und Winden-Orte

Für Mittelfranken ist beurkundet, dass im Jahr 911 König Konrad I auf dem Reichstag zu Forchheim dem Würzburger Bischof wendische Siedlerfamilien, die im Volkfeldgau am Nordabhang des Steigerwaldes dem Königshof Hallstadt hörig waren, für die Rodearbeit überließ.

Das Wort und der Begriff Wenden sind bis heute nicht eindeutig geklärt. In erster Linie ist das eine Kennzeichnung von Völkerschaften, die dem Christentum noch zu gewinnen waren, besiegte Stämme, die als Hörige der karolingischen Königshöfe dienstbar waren.

Nach 911 werden dem Würzburger Bischof Wenden zugeteilt. Er gibt sie an Eigenkirchen und Klöster weiter. In der Regel 3 Familien pro Ansiedlung.

Der Herr der Eigenkirche Emskirchen beauftragt einen fränkischen Freibauern oder Mönch mit Namen Neidhard mit 3 Wendenfamilien im Urwald im Kapellenring zu siedeln.

Noch um 1700 gehören 3 Höfen das Flurstück "Pfaffenholz" gemeinsam. Sie dürfen aber nur Holz einschlagen, wenn der Pfarrer von Emskirchen die Genehmigung erteilt.Zwischen 1388 und 1553 führen die Burggrafen bzw. Markgrafen Kriege mit den Reichsstädten Nürnberg, Windsheim, Rothenburg. Selten sind es größere Schlachten. Man fällt mit seinen Rittern bzw. Stadtkriegsknechten in die Dörfer des anderen ein, plündert, brennt und mordet, um dem Gegner die Abgaben seiner Untertanen zu entziehen. Auch gegnerische Burgen werden zerstört. Die grundherrschaftliche Teilung eines Dorfes interessierte die Nürnberger nicht.

So entsteht zum Schutz der Bauern der Wehrturm mit Schießscharten. Erst wird das zusammengetriebene Vieh hinter der Friedhofsmauer verteidigt. Letzte Zuflucht ist dann der Kirchturm.Kotzenaurach

Im Jahre 1569 ging der Wohlstand so zurück, dass es nur noch die Wüste Kotzenaurach genannt wurde. Seit 50 Jahren nahm die Bevölkerung wieder zu, so dass sich dort wieder 20 Haushaltungen befanden.

Hammermühle

Die Hammermühle war früher eine Hammerschmiede, welche 1661 erbaut worden war. Später wurde sie in eine Mahlmühle umgebaut.

Holzmühle

Die Holzmühle gehörte eigentlich zum Rittergut Buchklingen und wurde von dort benutzt. Im Jahre 1701 wurde sie der Kirche Neidhardswinden einverleibt.

Finkenmühle

Sie wurde am 16. Juni 1717 von dem Markgrafen Georg Wilhelm von Bayreuth zu der Herrschaft Wilhermsdorf erworben und der Filiale Neidhardswinden eingemeindet.

Um 1572 wird auch in Neidhardswinden die Reformation eingeführt worden sein. Der damalige Besitzer der Herrschaft von Wilhermsdorf mit Neuses und Buchklingen, Freiherr Heinrich Hermann von Burgmilchling, bestellte 1594 für den Marktflecken einen zweiten Geistlichen (Diakon, Kaplan), der die Gottesdienste in Neidhardswinden zu halten hatte.

Im Dreißigjähren Krieg wurde Neidhardswinden zerstört, so dass nur ein Einziger nebst seinem Sohn überlebt hat.

Da die Ortsinsassen nach ihrer Hörigkeit als Untertanen geteilt waren, gab es bis 1811 beständig Reibereien. So wurde bei der Kirchweih am Johannistage im Jahre 1672 eine Person bei damals noch strittigem Kirchweihschutz getötet. Das Sühnekreuz steht im oberen Dorf bei der Linde.

1690 ist der Neidhardswindener Pfarrbeitrag mit 10 Reichstalern festgelegt worden. In dem darüber ausgeführten herrschaftlichen Beschluss wird erwähnt, dass die Herrschaft die Kirche, damit man sie wieder gebrauchen könne, auf Ansuchen der Gemeinde mit nicht geringen Kosten reparieren ließ.

1708 wurde die hohe Bewilligung erteilt, ein besonderes Schulhaus errichten zu dürfen.

1726 wurde die Kirche zu Neidhardswinden abermals mit vielen Kosten repariert.

1727 wurde eine feine Orgel mit 6 Registern und einem Pedal, welche von Herrn J. G. Wigleb hergestellt wurde, aufgestellt, sowie ein neuer Altar erbaut.

1729 ist der Gottesacker mit einer neuen Mauer umgeben worden.

1735 wurde in Nürnberg eine Glocke von Kollektengeldern gegossen.

1741 grassierte die leidige Ruhr so sehr, dass viele Leute daran gestorben sind.

Die Kirchenbücher beginnen in Neidhardswinden erst 1767. Bis dahin erfolgten Eintragungen von Taufen, Trauungen und Beerdigungen in den Kirchenbüchern von Wilhermsdorf.

Das jetzige Schulhaus (Gemeindehaus) entstand 1846/47. Um die Baukosten wurde 10 Jahre lang Prozess geführt. -

Auferstehungskirche

Auferstehungskirche

Die Auferstehungskirche (bis 2001 schlicht "Friedhofskirche" genannt) wurde 1705-1706 von Hugenotten als quadratischer Saalbau mit Spitzbogenfenstern erbaut.

Sie hatte ihre ursprüngliche Aufgabe darin, den der Heimat beraubten Hugenotten (wegen ihres evangelischen Glaubens Vertriebene aus Frankreich) Zufluchtsort zu sein. Sie sollte ihnen religiöse Geborgenheit vermitteln, ein Ort der Begegnung mit Gott und der Hoffnung auf eine neue Zukunft sein. Noch heute zeugen manche Emskirchener Namen von der Herkunft aus Frankreich.

Der Betsaal lag damals am Rand des Ortskerns von Emskirchen, leicht erhöht zwischen den Straßen nach Neustadt/Aisch und Ansbach.

Wahrscheinlich hatte er ein Satteldach, dessen First in Ost-West-Richtung verlief. Die Bauweise war sehr einfach. Wie bei den Renovierungsarbeiten festgestellt wurde, hob man damals einfach flache Gräben aus, in die man Feldsteine kippte. Man hielt es nicht einmal für nötig, die Steine möglichst sauber zu schlichten. Dieses aus heutiger Sicht völlig mangelhafte Fundament trug den Bau bis heute, also knapp 300 Jahre lang, so gut, daß die Wände trotz des Schwerlastverkehrs der vorbeiführenden Straßen keine Risse zeigen.

Die Fenster waren breiter, als heute, die seitlichen Türen und der Chor waren nicht vorhanden. Dafür waren auf der Westseite zum Friedhof hin Öffnungen, die wahrscheinlich mit dem späteren Einziehen der Empore zugemauert wurden.

- 1823 erwarb die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde das Gebäude.

- 1824 wurde der neue Friedhof angelegt, als der Platz um die Hauptkirche nicht mehr ausreichend war. Von dieser Zeit an ist sie als Friedhofskirche bekannt.

- 1866 wurde der ehemalige Betsaal umgebaut.

Auf das Dach wurde ein kleiner Glockenturm aufgesetzt. Der neugotische Choranbau, der auf der Form eines Achteckes zurückgeht, wurde angebaut. Der Eingang vom Friedhof her erhielt einen neugotischen Spitzbogen. Vermutlich wurden auch die Fenster damals schmaler gemacht. Die Türen und Fenster wurden erneuert. Die Glasgemälde im Chor schuf der Künstler Eberlein aus Nürnberg.

Die Holzdecke und der Solnhofener Plattenboden stammen aus dem vier Jahre vorher abgebrochenen Jagdschloß in Deberndorf.

Nach dem 2. Weltkrieg wiederholte sich schicksalhaft diese Bedeutung des Kirchleins:

Viele heimatvertriebene Katholiken wurden in Emskirchen und im Umland angesiedelt. Allein der Glaube war ihnen geblieben. Nun wurde für sie diese Kirche ein Ort der Hoffnung für eine neue Zukunft. Dies wurde möglich, weil die evangelische Kirchengemeinde ihre Friedhofskirche den Katholiken ab 1946 für den Sonntagsgottesdienst zur Verfügung stellte. Erst 1957 konnte sich die katholische Gemeinde eine eigene Kirche errichten, die 1958 eingeweiht wurde.

Eine weitere Renovierung fand 1967-1968 statt.

Eine weitere Renovierung fand 1967-1968 statt.

Die Empore wurde erneuert und wahrscheinlich auch erweitert. Neues Gestühl wurde beschafft. Eine neue Orgel wurde eingebaut. Auch der Plattenbelag im Chor stammt aus dieser Zeit.

Im Jahr 1999 beschloß der Kirchenvorstand die derzeit letzte Renovierungsmaßnahme. Beauftragt wurde der Architekt Gustav Dürler aus Emskirchen, der sich mit sehr großem Engagement für die Renovierung einsetzte. Unterstützt wurde er durch den zahlreichen Einsatz von ehrenamtlichen Helfern, die hunderte von Arbeitsstunden mit einbrachten und so die Renovierungskosten wesentlich verminderten. Dafür sei noch einmal herzlich gedankt!

- Zunächst fanden Voruntersuchungen durch einen Restaurator statt. Er förderte interessante Details zu Tage.

- In Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Landeskirchenamt begann am 07.10.2000 der erste Bauabschnitt mit der Sanierung des Daches.

- Im Mai 2000 wurde dann im zweiten Bauabschnitt mit der Sanierung der Fassade und des Fundamentes begonnen. Eine Drainage wurde eingebaut und abschließend ein Granitpflaster gelegt.

- Im dritten Bauabschnitt im Herbst 2001 begann die Innenrenovierung. Teilweise war neuer Putz erforderlich und ein völlig neuer Anstrich war nötig. Die Beleuchtung wurde auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Sitzbänke erhielten neue Auflagen.

-

An der östlichen Außenmauer haben sich die Reste einer Steinplastik, die eine Marterszene darstellt, erhalten. Die eingemeißelte Jahreszahl 1401 ist modern, könnte aber auf früher noch vorhandene schriftliche Hinweise beruhen. Vermutlich stammt die Platte aus dem alten Friedhof an der Kirche St. Kilian. Auch diese - inzwischen über 600 Jahre alte - Platte wurde überarbeitet.

An der östlichen Außenmauer haben sich die Reste einer Steinplastik, die eine Marterszene darstellt, erhalten. Die eingemeißelte Jahreszahl 1401 ist modern, könnte aber auf früher noch vorhandene schriftliche Hinweise beruhen. Vermutlich stammt die Platte aus dem alten Friedhof an der Kirche St. Kilian. Auch diese - inzwischen über 600 Jahre alte - Platte wurde überarbeitet.

Am 25.11.2001 war die Renovierung abgeschlossen und die Kirche wurde in einem Festgottesdienst neu eingeweiht. Zugleich erhielt sie ihren neuen Namen. Sie heißt jetzt "Auferstehungskirche". Damit wird sie ihrer Funktion als Friedhofskirche gerecht und richtet doch die Blicke der Menschen über den Tod hinaus auf die Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben.

Jetzt können die evangelischen und die katholischen Christen das Kirchlein am Friedhof wieder für Beerdigungsgottesdienste nutzen, um hier Abschied von ihren lieben Angehörigen zu nehmen. Beabsichtigt ist auch, sie in Zukunft vermehrt auch für andere Veranstaltungen zu nutzen, wie Konzerte oder Vorträge.

Die Gemeinde kann nun wieder stolz auf ihre schöne "Friedhofskirche" sein. Die in frischen Farben leuchtenden Fenster werden abends von innen her beleuchtet und sind ein besonders schöner Lichtblick im Ortsbild von Emskirchen.

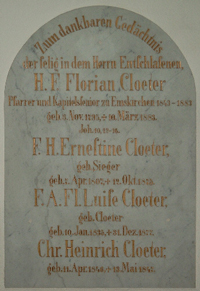

In der Kirche befinden sich zwei Erinnerungstafeln:

Die nördliche Tafel erinnert an die Pfarrfamilie Cloeter, die in Emskirchen gewirkt hat. Die südliche Tafel erinnert an die Pfarrfamilie Bauer. Ein Pfarrer aus dieser Familie ist im 1. Weltkrieg gefallen.

In der Kirche hängt auch ein Wandbild, das die Auferweckung der Tochter des Jairus zeigt:

Jesus ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm:

Talita kum! - das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf!

Markus 5,41